2027年開始「育成就労制度」で何が変わる? “人材確保”と”人権配慮”の両立を目指す新制度に対し、企業が取るべき対策

2027年開始「育成就労制度」で何が変わる? “人材確保”と”人権配慮”の両立を目指す新制度に対し、企業が取るべき対策

要点

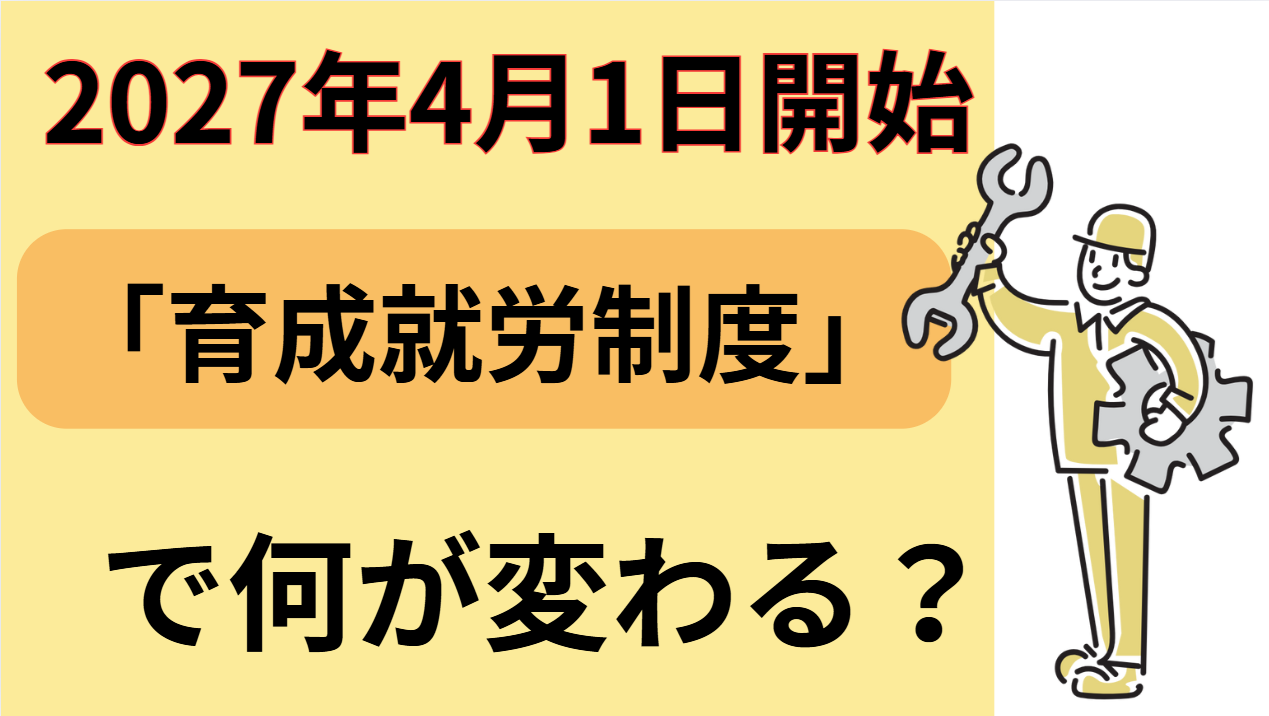

2027年4月1日から開始されることが決定した新制度「育成就労制度」。これは、長年日本の産業を支えてきた「外国人技能実習制度」を発展的に解消し、新たに創設されるものです。最大のポイントは、これまで原則認められなかった本人の意向による転籍(転職)が、一定の要件下で可能になること。そして、制度の目的が従来の「国際貢献」から、**「人材育成と人材確保」**へと明確にシフトされた点です。これは、深刻化する国内の人手不足に対応し、外国人と企業が共に成長できる関係を目指す、国の大きな方針転換と言えるでしょう。

考察:なぜ今、制度改革なのか?

技能実習制度は、途上国への技術移転という「国際貢献」を掲げつつも、実態としては安価な労働力の確保という側面が強く、国内外から人権侵害などの厳しい批判を受けてきました。失踪者の増加や劣悪な労働環境が問題視される中、建前と実態の乖離を是正し、国際的な基準に合わせた労働者保護を図るのが今回の改革の大きな狙いです。

「人材確保」を目的として明記したことは、日本が外国人材を単なる「実習生」ではなく、社会を支える正式な「労働者」として受け入れていくという決意の表れです。特に、3年間で「特定技能1号」の水準まで育成するプログラムとなっており、外国人労働者にとってはキャリアパスが描きやすくなります。一方で、企業にとっては、労働環境の魅力が人材定着の直接的なカギを握る時代が到来することを意味しています。

注意点:企業が見過ごしてはならないリスク

この制度変更は、特に受け入れ企業にとって諸刃の剣となり得ます。最も注意すべきは**「人材流出リスク」**です。1年以上かけて育成した人材が、より良い条件を求めて他社へ転籍してしまう可能性が格段に高まります。「どうせ辞めないだろう」という安易な考えは通用しなくなり、育成コストが回収できなくなるリスクも考慮しなければなりません。

また、法的なコンプライアンスの遵守もより厳格に求められます。「育成就労計画」の作成・認定や、許可制となる「監理支援機関」の選定など、新制度のルールを正確に理解し、遵守する体制構築が不可欠です。違反した場合は、受け入れ停止などの厳しいペナルティが科される可能性もあります。

解決策:選ばれる企業になるための具体策

これらのリスクを回避し、新制度をチャンスに変えるためには、企業側の意識改革と具体的な行動が不可欠です。

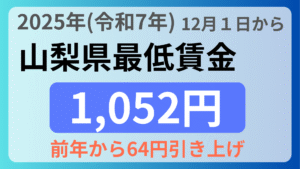

- 魅力的な労働環境の構築:単に法律で定められた賃金を支払うだけでなく、明確なキャリアパスの提示、資格取得支援制度の導入、快適な住環境の提供、そして何よりもハラスメントのない良好な人間関係といった、**トータルでの「働きがい」**を高める努力が求められます。

- 積極的なコミュニケーションと日本語教育支援:労働者が孤立しないよう、定期的な面談や相談窓口の設置は必須です。また、業務に必要な日本語だけでなく、生活者として地域に溶け込むための日本語学習を支援することも、エンゲージメントを高める上で非常に有効です。

- 専門家との連携:新制度の複雑な手続きに対応するため、社会保険労務士や行政書士、そして優良な監理支援機関といった外部の専門家と早期に連携し、盤石な受け入れ体制を整えましょう。

まとめ:変化を恐れず、未来への投資を

育成就労制度の導入は、日本の外国人材受け入れ政策における歴史的な転換点です。企業はもはや「安価な労働力」を求めるのではなく、「共に成長するパートナー」として外国人材を迎えるという視点への転換を迫られています。

これは、短期的なコスト増につながるかもしれません。しかし、長期的に見れば、多様な人材が活躍できる魅力的な職場を築くことは、企業の持続的な成長とイノベーションの源泉となります。まずは新制度に関する情報収集を積極的に行い、自社の現状と課題を洗い出すことから始めてみてはいかがでしょうか。この変化を、未来への投資と捉え、行動を起こす企業こそが、これから始まる人材獲得競争を勝ち抜いていくはずです。